Wanderungsgeschehen in Deutschland

Landlust neu vermessen

Viele Jahre zogen die Menschen vom Land in die großen Städte.

Doch jetzt zeichnet sich ein Wandel ab.

Erleben wir eine neue Landlust?

Das Berlin-Institut und die Wüstenrot Stiftung haben das aktuelle

Wanderungsgeschehen in Stadt und Land genau unter die Lupe genommen.

Außerdem werfen sie einen Blick auf die Auswirkungen, die die Pandemie mit sich gebracht hat.

Im zweiten Teil der Studie haben wir sechs ländliche Gemeinden besucht, die in den letzten Jahren viel Zuzug erfahren haben.

Wie die Gemeinden das Zusammenleben mit den neuen Bewohner:innen gestalten, lesen Sie jetzt in „Neu im Dorf – Wie der Zuzug das Leben auf dem Land verändert“. Die Studie steht hier zum Download zur Verfügung.

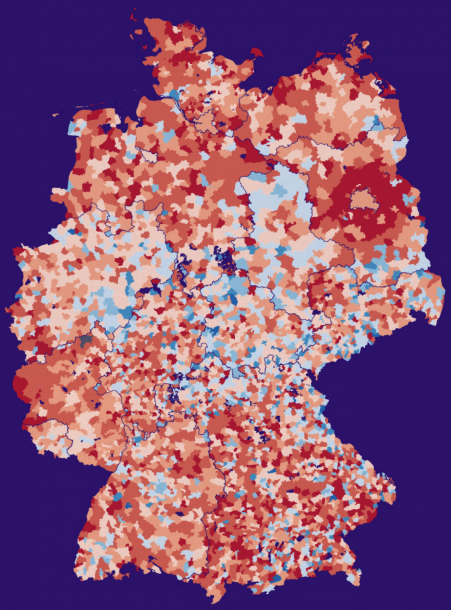

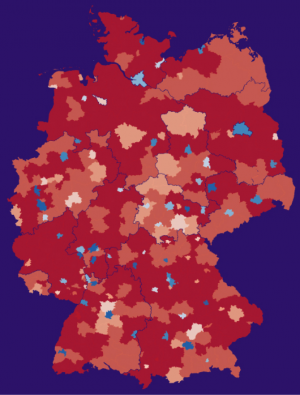

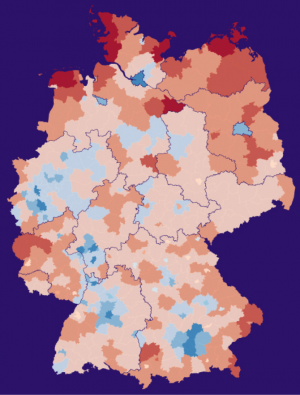

Wo mehr Personen zu- als fortgezogen (Wanderungsgewinn) und fort- als zugezogen sind (Wanderungsverlust).

Methodik • Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2021)

Wanderungsgeschehen im Zeitverlauf

Entscheiden sich wirklich mehr Menschen für ein Leben auf dem Land?

Tatsächlich verwirklichen immer mehr Menschen ihren Traum vom Haus im Grünen. In 63 Prozent der Landgemeinden und in 72 Prozent der Kleinstädte zogen mehr Menschen zu als fort. Nicht nur das Umland vieler Städte, sondern auch abgelegenere Regionen in ganz Deutschland verzeichnen Wanderungsgewinne.

Zehn Jahre zuvor schrumpften 72 Prozent der Landgemeinden und 66 Prozent der Kleinstädte, weil mehr Menschen fort- also zuzogen. Vor allem größere Städte und ihr Umland gewannen Bewohner:innen durch Umzüge hinzu.

Besonders ausgeprägt war die Landflucht in Ostdeutschland - Landgemeinden verloren jährlich im Schnitt fast ein Prozent ihrer Bewohner:innen durch Abwanderung, und nur etwa eine von zehn erzielte Wanderungsgewinne.

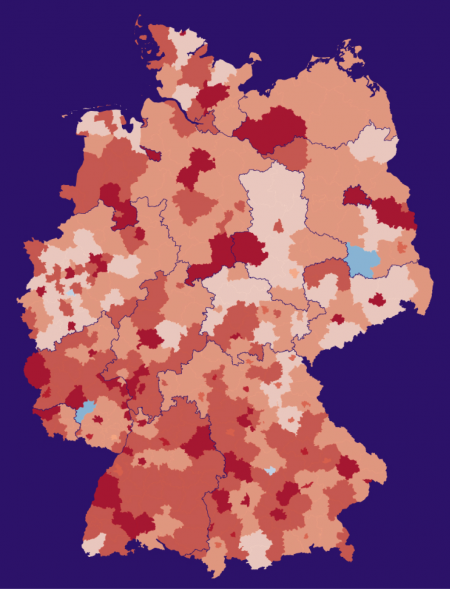

Wo Gemeinden wachsen und schrumpfen.

Aber: Trotz Zuzug bleiben viele ländliche Gemeinden auf Schrumpfkurs. Wenn deutlich mehr Menschen sterben, als Kinder auf die Welt kommen, reichen selbst hohe Wanderungsgewinne nicht aus, um die Sterbeüberschüsse auszugleichen.

Rund jede dritte der 3.532 Gemeindeverbände und Einheitsgemeinden

, die Wanderungsgewinne verzeichneten, ist insgesamt geschrumpft.

Das wachsende Interesse am Landleben ist dennoch eine gute Nachricht für kleine Gemeinden. Denn es bietet die Chance, viele der demografischen Herausforderungen und Probleme ländlicher Regionen zumindest abzumildern. Mehr Familien sorgen dafür, dass auch in kleineren Orten wieder ausreichend Schülerinnen und Schüler für eine eigene Schule leben.

Mit größerer lokaler Nachfrage nach Dienstleistungen und Gütern des täglichen Bedarfs lohnen sich auch wohnortnahe Versorgungsangebote wieder. Und die neuen Landlustigen sind vor allem Menschen im Erwerbsalter, die die wachsende Fachkräftelücke schließen können.

Entdecken Sie Ihre Gemeinde selbst

Ziehen in Ihrer Gemeinde mehr Menschen zu als fort? Wie hat sich das Wanderungsgeschehen in den letzten zehn Jahren verändert?

Karte deaktiviert

Diese interaktive Karte benötigt Cookies von Mapbox, um voll funktionsfähig zu sein.

(mit Einwohner:innen )

in

Wanderungssaldo für die Gemeinde

im Landkreis

von pro 1.000

Einwohner:innen

Nach altersgruppen für den gesamten Landkreis

Keine Daten vorhanden

pro 1.000 Einwohner:innen

zu:

Wer treibt die neue Landlust an?

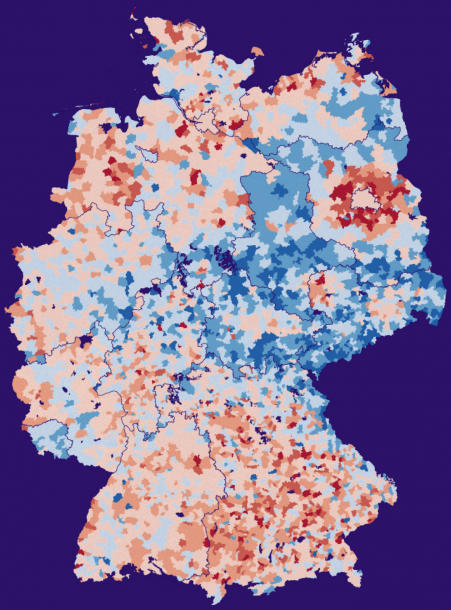

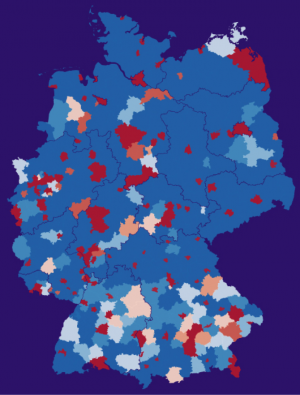

Vom Ausland in die Stadt, von der Stadt aufs Land

Durchschnittliche jährliche Außen- und Binnenwanderungssalden pro 1.000 Einwohner:innen, Landkreise und kreisfreie Städte, 2018-2020

Menschen, die innerhalb Deutschlands umziehen, entscheiden sich besonders häufig für ländliche Regionen. Kreisfreie Großstädte würden ohne Zuzug aus dem Ausland jährlich 3,1 pro 1.000 Einwohner:innen verlieren. Bei Menschen, die aus anderen Ländern zuziehen, gewinnen sie aber 5,5 pro 1.000 Einwohner:innen dazu. Menschen aus dem Ausland ziehen auch in ländliche Regionen, etwa in den wirtschaftsstarken Süden. Viele Geflüchtete können dagegen ihren Wohnort zunächst nicht frei wählen.

Wohnortpräferenzen verändern sich im Lauf des Lebens

Durchschnittlicher jährlicher Wanderungssaldo pro 1.000 Einwohner:innen der Altersgruppe, Kreise und kreisfreie Städte, 2018-2020

unter 18

18 bis unter 25

25 bis unter 30

30 bis unter 50

50 bis unter 65

65 und älter

Die jungen Bildungswander:innen ziehen dorthin, wo Universitäten und vielfältige andere Ausbildungsangebote locken: in die großen Städte. Mit ihrem Jobangebot ziehen diese auch zahlreiche Berufswander:innen an. Dank Homeoffice und Co. kommen für sie inzwischen häufiger auch ländliche Wohnorte in Frage. Viele der Familienwander:innen sehnen sich nach einem Haus im Grünen, viele ziehen mit ihren minderjährigen Kindern in ländliche Regionen. Empty-Nest- und Ruhestandswander:innen sind eher sesshaft. Wenn sie umziehen, dann häufig raus aus den Großstädten.

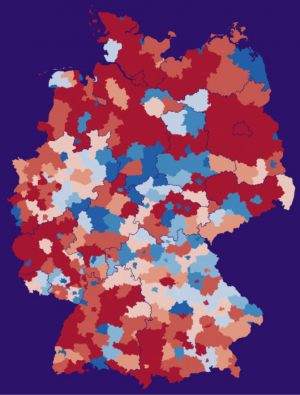

Familien- und Berufswander:innen sind besonders landlustig

Durchschnittlicher Wanderungssaldo pro 1.000 Einwohner:innen der Altersgruppe, Kreise und kreisfreie Städte nach Siedlungsstruktur, 2008-2010 und 2018-2020

Vor allem zwei Altersgruppen zogen im Zeitraum 2018 bis 2020 häufiger aufs Land als zehn Jahre zuvor: die Familien- und die Berufswander:innen. Früher verließen die 25- bis unter 30-Jährigen die ländlichen Regionen deutlich häufiger als sie zuzogen, bei den Familienwander:innen war das Verhältnis ausgeglichen. Beide Altersgruppen sorgen heute für die Belebung entlegener Regionen.

Landgemeinden: weniger als 5.000 Einwohner:innen

kleine Kleinstädte: 5.000 bis unter 10.000 Einwohner:innen

größere Kleinstädte: 10.000 bis unter 20.000 Einwohner:innen

Mittelstädte: 20.000 bis unter 100.000 Einwohner:innen

Großstädte: über 100.000 Einwohner:innen

Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) unterteilt die Landkreise und kreisfreien Städte nach ihrer Siedlungsstruktur entsprechend ihrer Bevölkerungsdichte und des Anteils der Menschen, die in Groß- und Mittelstädten leben.

Das BBSR unterscheidet zwischen ländlichen Regionen und städtischen Regionen. Erstere sind die dünn besiedelten ländlichen Kreise und die ländlichen Kreise mit Verdichtungsansätzen, letztere die städtischen Kreise und die kreisfreien Großstädte.

Welche Gemeindetypen verzeichnen besonders viel Zuzug?

Landgemeinden legen zu, Großstädte verlieren

Durchschnittlicher Wanderungssaldo über Gemeindegrenzen pro 1.000 Einwohner:innen, nach Gemeindetyp, 2008 bis 2021

2008 erzielten nur die Großstädte im Schnitt Wanderungsgewinne. Die durchschnittlichen Wanderungssalden aller Gemeindetypen stiegen in den folgenden Jahren. Das Wanderungsplus der Großstädte stagnierte ab 2012 auf hohem Niveau. Seit 2013 verzeichneten auch die kleinen Landgemeinden insgesamt Wanderungsgewinne.

Rund 1,2 Millionen Schutzsuchende beantragten 2015 und 2016 in Deutschland Asyl. Die meisten von ihnen kamen 2015 an und wurden auf alle Gemeindetypen verteilt, deren Wanderungsgewinne sich in etwa verdoppelten.

2017 nahm die neue Landlust an Fahrt auf: Die durchschnittlichen Wanderungssalden der größeren und kleineren Gemeindetypen begannen, sich einander anzugleichen. Im letzten Jahr vor der Pandemie 2019 lagen sie fast gleichauf.

Die Corona-Pandemie verstärkte diese Entwicklung: 2020 stürzte die Wanderungsbilanz der Großstädte ins Negative auf -0,9 pro tausend Einwohner:innen. Landgemeinden und Kleinstädte legten dagegen zu und verzeichneten die höchsten Wanderungsgewinne von im Schnitt über fünf Personen pro tausend Einwohner:innen.

Der Trend hin zum ländlichen Raum, der sich bereits vor Beginn der Pandemie abzeichnete, hat sich im Verlauf der Pandemie verstetigt, wie die Daten für 2021 zeigen: Die Landgemeinden und Kleinstädte konnten auch im zweiten Pandemiejahr das Niveau halten oder sogar steigern. Indessen verzeichneten auch Mittel- und Großstädte wieder vermehrt Zuzüge. Das hat hauptsächlich zwei Gründe.

Wieso Mittel- und Großstädte im zweiten Jahr der Pandemie wieder mehr Zuzug erleben

Erstens hat sich im Jahr 2020 das Mobilitätsverhalten der Bildungswander:innen durch die Pandemie am stärksten verändert. Nach dem Schulabschluss blieben viele zu Hause, denn Hochschulveranstaltungen fanden nicht in Präsenz statt. Nachdem sich die Einschränkungen durch die Pandemie 2021 etwas gelockert hatten, zogen wieder mehr Bildungswander:innen in die Großstädte.

Es ziehen wieder mehr junge Menschen in die Großstädte

Durschnittliche Fort- und Zuzüge pro 1.000 Einwohner:innen der Altersgruppe, nur für Großstädte, 2008 bis 2021

Zweitens steigt die Zuwanderung aus dem Ausland seit 2021 wieder an, nachdem diese im ersten Pandemiejahr stark eingebrochen war. Menschen, die aus dem Ausland zuziehen, entscheiden sich besonders häufig für die größeren Städte. Diese bieten ihnen vielfältige Ausbildungs- und Jobangebote und sie finden hier oft schnell sozialen Anschluss.

Die Zuwanderung aus dem Ausland steigt wieder an

Durchschnittliche jährliche Außenwanderungssalden pro 1.000 Einwohner:innen, nach Gemeindetyp, 2018-2021

Im ersten Coronajahr 2020 brach der Außenwanderungssaldo gegenüber 2019 ein. Diese Entwicklung traf vor allem die Großstädte. Hier sank der Saldo von 6,0 auf 3,7 pro tausend Einwohner:innen um mehr als ein Drittel. 2021 hat die Außenwanderung insgesamt wieder in etwa das Niveau von 2019 erreicht.

Zuwanderung in Zeiten von Corona

Grenzschließungen, Einreisestopps, die Schließung von Visavergabestellen, der Rückgang bei der Vermittlung von Arbeitskräften aus dem Ausland sowie die Einschränkungen im Reise- und Flugverkehr wirkten sich auch auf die Migrationsbewegungen nach Deutschland aus. Das galt vor allem zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020.

In Deutschland wurden ab März 2020 verstärkte Binnen- und Außengrenzkontrollen und Einreisebeschränkungen eingeführt. Überstellungen von Asylsuchenden zwischen EU-Staaten im Rahmen des Asylverfahrens wurden ab März 2020 ausgesetzt. All dies führte zu einem vorübergehenden Rückgang der Außenwanderung.

Im zweiten Pandemiejahr 2021 ist die Nettozuwanderung mit 329.000 Personen deutlich höher ausgefallen als im ersten Pandemiejahr 2020, wo sie bei 220.000 Personen lag. Sie erreichte damit wieder das Niveau von vor der Pandemie. Auch die Zahl der Asylerstanträge war 2021 mit 148.000 Anträgen wieder mit dem Wert vor der Pandemie vergleichbar, nachdem sie 2020 auf 103.000 Anträge zurückgegangen war.

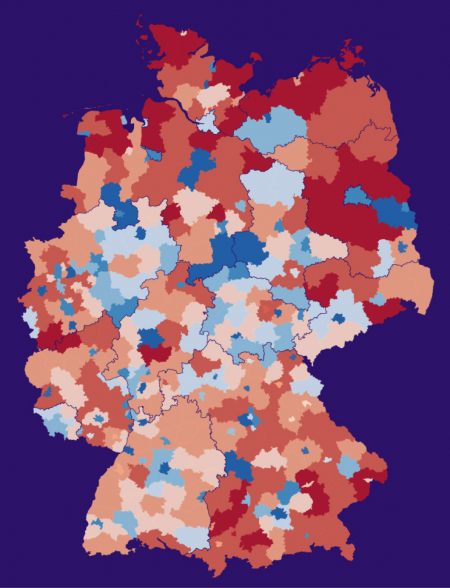

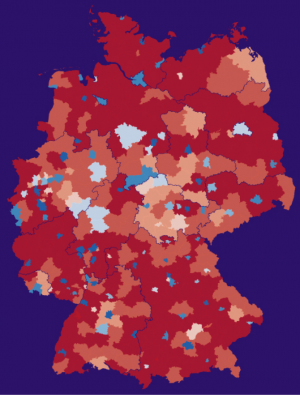

Kleine ländliche Gemeinden legen in allen Bundesländern in ihrer Beliebtheit zu

Durchschnittlicher jährlicher Wanderungssaldo über Gemeindegrenzen pro 1.000 Einwohner:innen, nach Bundesland und Gemeindetyp, 2008 bis 2010 und 2018 bis 2020

In allen Flächenländern zogen im Zeitraum 2018 bis 2020 mehr Menschen in Landgemeinden, Klein- und Mittelstädte als diese verließen. Die größten Zuwächse bei den Wanderungssalden im Vergleich zum Zeitraum 2008 bis 2010 verzeichnen die Landgemeinden. In den ostdeutschen Bundesländern und in Nordrhein-Westfalen ist die Differenz zwischen den beiden Zeiträumen besonders groß. Die Großstädte dagegen waren im Zeitraum 2018 bis 2020 in der Mehrzahl der Bundesländer weniger beliebt als ein Jahrzehnt zuvor.

Auf einen Blick

Eine neue Landlust zieht auf

Die Analyse der Wanderungsstatistik zeigt: Der ländliche Raum zählt heute zu den Wanderungsgewinnern – das gilt für kleine Gemeinden am Rande der Zentren genauso wie für solche in der Peripherie. Deutschlandweit zogen zuletzt mehr Menschen in Landgemeinden und Kleinstädte als ihnen den Rücken kehrten. Sie locken im Schnitt inzwischen anteilig mehr neue Bewohner:innen an als die Großstädte.

Das wachsende Interesse am Landleben ist eine gute Nachricht für kleine Gemeinden. Denn es bietet die Chance, viele demografische Herausforderungen ländlicher Regionen abzumildern. Um von der neuen Landlust zu profitieren, sollten sich die kleinen Gemeinden um Attraktivität für potenzielle Umzugswillige bemühen – also vor allem Menschen im Berufsstart- und Familiengründungsalter. Dennoch gilt: Trotz aktueller Wanderungsgewinne bleiben viele ländliche Gemeinden auf demografischem Schrumpfkurs und die Alterung der Bevölkerung schreitet voran. Die Verantwortlichen in den Gemeinden sollten daher ebenfalls im Blick behalten, wie sie mit Schrumpfung umgehen und sich altersfreundlich aufstellen.

Und nicht zuletzt verändert der Zuzug nicht nur das Leben der Zuziehenden, sondern auch das bisherige Leben in den Gemeinden. Daher gilt es, eine lebendige Dorf- oder Stadtgemeinschaft zu schaffen und das Zusammenleben vor Ort aktiv zu gestalten.

Über das Projekt

Diese Datenvisualisierung ist im Rahmen eines gemeinsamen Projekts des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung und der Wüstenrot Stiftung entstanden. Das Projekt nimmt die viel diskutierte Landlust genauer unter die Lupe. Der erste Teil des Projektes geht der Frage nach, ob diese Landlust auch in den tatsächlichen Wanderungsbewegungen zwischen Stadt und Land erkennbar ist.

Neben der Datenvisualisierung, die die Ergebnisse interaktiv aufbereitet, ist zeitgleich dazu die Studie "Landlust neu vermessen" erschienen.

Die zweite Projektphase untersucht, wie Zuziehende und Alteingesessene zusammenleben. Treffen verschiedene Welten aufeinander oder spielt dies im Alltag vor Ort gar keine so große Rolle mehr? Wie gelingt es, dass ländliche Regionen insgesamt von der neuen Landlust profitieren können, wenn die verschiedenen Bewohner:innengruppen gut zusammenfinden und gemeinschaftlich an der Weiterentwicklung dörflicher und kleinstädtischer Lebenswelten arbeiten? Die Ergebnisse der zweiten Phase finden Sie hier.

Quellen und Methodik

Die Auswertungen basieren auf der Wanderungsstatistik der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder. Diese enthält die Zuzüge und Fortzüge über Gemeindegrenzen innerhalb Deutschlands, sowie die Umzüge über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus. Woher die Personen zuziehen oder wohin sie fortziehen, lässt sich aus den Daten nicht ablesen.

Die statistischen Ämter stellen die Daten zu Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene seit 2008 zur Verfügung. Die vorliegende Analyse betrachtet die Wanderungen von 2008 bis 2021, dem bis Redaktionsschluss letzten verfügbaren Jahr.

Aufgrund von Gebietsreformen haben sich Gemeindegrenzen in ganz Deutschland immer wieder verschoben. Gemeinden wurden zusammengelegt, aufgelöst oder umbenannt. Um die Wanderungen über den betrachteten Zeitraum vergleichen zu können, basieren die Berechnungen für alle Jahre auf dem aktuellen Gebietsstand von 2019. Entsprechend des Umstiegsschlüssel des Bundesinstituts für Bau-, Stadt und Raumforschung (BBSR) haben wir die Gebietsstände aller Untersuchungsjahre dem aktuellen Gebietsstand angepasst. Handelt es sich bei den Gemeindereformen um Eingemeindungen oder Zusammenschlüsse, haben wir die Werte der Gemeinden aggregiert. Bei Aufsplittungen haben wir die Anteilswerte aus der neu zugeordneten Fläche und der betroffenen Bevölkerung ermittelt.

Gemeindeverbände sind Zusammenschlüsse von Gemeinden, die in größerem Umfang öffentliche Aufgaben unter Beibehaltung der Selbstständigkeit der Mitgliedsgemeinden wahrnehmen. Im Jahr 2019 waren von den 10.756 deutschen Gemeinden 7.581 in insgesamt 1.223 Gemeindeverbänden organisiert.

Das Wanderungsverhalten gibt der Wanderungssaldo wieder. Dieser ergibt sich aus der Differenz von Zu- und Fortzügen je 1.000 Einwohner:innen. Die Angabe je 1.000 Personen dient dazu, unterschiedlich große Gemeinden vergleichbar zu machen. Aus dem Saldo lassen sich also keine absoluten Wanderungsgewinne oder -verluste ablesen, da dieser sich relativ zur Einwohner:innenzahl berechnet. Kleine Gemeinden brauchen weniger Umzüge als große, um auf den gleichen Wanderungssaldo zu kommen.

Wir haben zunächst den durchschnittlichen Wanderungssaldo der Jahre 2008 bis 2010 und 2018 bis 2020 gebildet. Mit dem Durchschnittswert jeweils dreier Jahre soll der Einfluss von Ausreißerjahren auf die Analyse reduziert werden. Wenn zum Beispiel ein Neubaugebiet bezogen oder eine alte Kaserne zu einer Unterkunft für Geflüchtete wird, kann das den Wanderungssaldo gerade kleinerer Gemeinden in einzelnen Jahren stark verzerren. Der Vergleich der beiden Zeiträume 2008 bis 2010 und 2018 bis 2020 erlaubt es zu beschreiben, wie sich das Wanderungsgeschehen über ein Jahrzehnt verändert hat. Gleichzeitig fließen die Ausnahmejahre 2015/16, in denen die Zuwanderung einer hohen Zahl von Geflüchteten das Wanderungsgeschehen deutschlandweit kurzfristig stark beeinfluss hat, in diese Analyse nicht ein.

In den anschließenden Darstellungen des Wanderungsgeschehens im Zeitverlauf sind diese Jahre aber gut zu erkennen. Alle Daten beziehen sich auf Umzüge über Gemeindegrenzen, manche Daten sind aus Datenschutzgründen jedoch nur auf Kreisebene verfügbar. Die Karten zur Außen- und Binnenwanderung und die Umzüge nach Altersgruppen stellen daher die Umzüge über Gemeindegrenzen in der regionalen Tiefe der Kreise und kreisfreien Städte dar.

Im Zuge der Aktualisierung des Online Tools wurden die Daten des Jahres 2021 mit Blick auf Wanderungsbewegungen nach Gemeindetypen und Altersgruppen sowie auf Außenwanderung ausgewertet und ergänzt.

Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung ist ein unabhängiger Thinktank, der sich mit Fragen regionaler und globaler demografischer Veränderungen beschäftigt. Das Institut wurde 2000 als gemeinnützige Stiftung gegründet und hat die Aufgabe, das Bewusstsein für den demografischen Wandel zu schärfen, nachhaltige Entwicklung zu fördern, neue Ideen in die Politik einzubringen und Konzepte zur Lösung demografischer und entwicklungspolitischer Probleme zu erarbeiten.

In seinen Studien, Diskussions- und Hintergrundpapieren bereitet das Berlin-Institut wissenschaftliche Informationen für den politischen Entscheidungsprozess auf. Weitere Informationen, wie auch die Möglichkeit, den kostenlosen regelmäßigen Newsletter „Demos“ zu abonnieren, finden Sie unter www.berlin-institut.org.

Die Wüstenrot Stiftung arbeitet ausschließlich und unmittelbar gemeinnützig in den Bereichen Denkmalpflege, Wissenschaft, Forschung, Bildung, Kunst und Kultur.

Zwei Aufgaben stehen im Mittelpunkt aller Aktivitäten der Wüstenrot Stiftung: der richtige Umgang mit kulturellem Erbe und die Suche nach Wegen, wie sich unser Gemeinwesen den Herausforderungen der Zukunft stellen kann.

Als operativ tätige Stiftung initiiert, konzipiert und realisiert die Wüstenrot Stiftung selbst Projekte und fördert darüber hinaus die Umsetzung herausragender Ideen und Projekte anderer Institutionen durch finanzielle Zuwendungen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wuestenrot-stiftung.de.

Kontakt

Magister in Soziologie an der Universität Potsdam und der Technischen Universität Berlin. Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung.

Diplom in Volkswirtschaftslehre an der Universität zu Köln. Leiter des Themengebiets Stadt und Land bei der Wüstenrot Stiftung.

Diese Website wurde designed und programmiert vom Sebastian Lühr & Philipp Trenz.

https://sebastianluehr.com